2021年6月17日上午7點40分,中國翻譯界泰斗、北京大學新聞與傳播學院教授許淵沖先生逝世,享年100歲。許淵沖先生從事翻譯工作六十餘年,覆蓋中、英、法等多種語言,特別是對於中文古詩英譯有著獨到的理論與見解,被譽為「詩譯英法唯一人」。許淵沖先生早年畢業於西南聯大,這篇《西南聯大名師風采》為先生刊發于《檔案春秋》2017年第8期的舊作,謹以此文緬懷許淵沖先生。

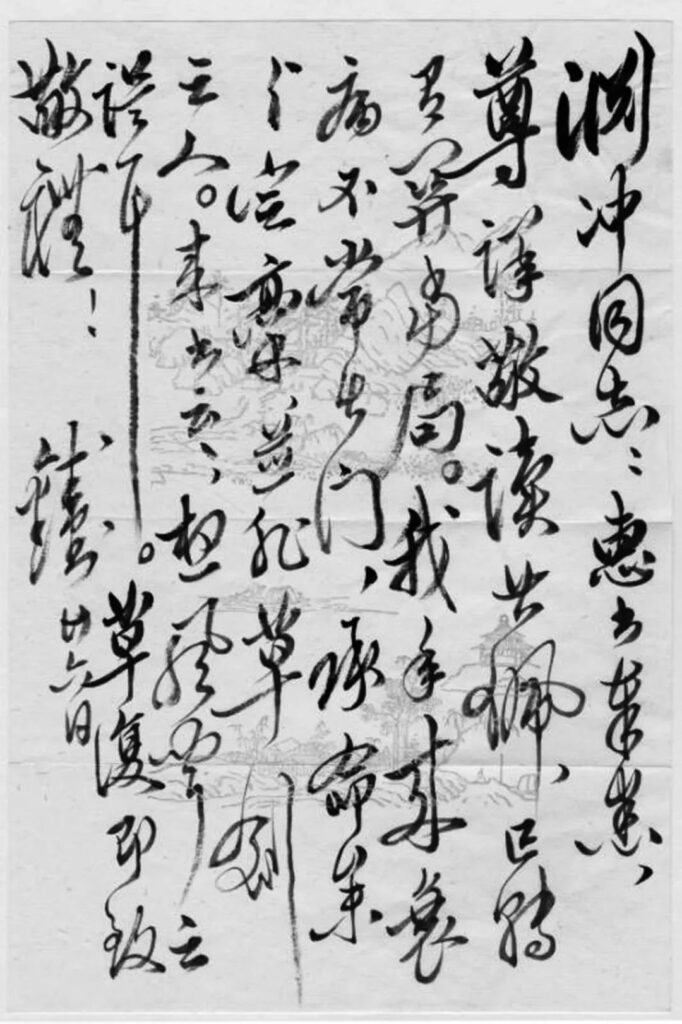

圖片-1941年,就讀于西南聯大外文系三年級的許淵沖

西南聯大常委、清華大學校長梅貽琦有一句名言,大意是說:大學不是有大樓,而是有大師的學府。1938年,我從南昌二中考入西南聯大外文系。大學里,有幸聆聽到陳寅恪、葉公超、錢鍾書、吳宓、朱自清、聞一多等大師的精彩課程。

圖片西南聯大校門

一

我於1938年考入西南聯大外文系。教大一英文的,上學期是外文系主任葉公超先生,下學期是錢鍾書先生。葉先生在歐美留學時,得到英國桂冠詩人艾略特(錢先生譯為愛利惡德)、美國桂冠詩人弗洛斯特賞識,自恃很高。二十幾歲回國,他就是清華、北大的教授,在清華教過錢鍾書的大一英文。對才華超過他的錢先生,他當時就挖苦說:「你不該來清華,應該去牛津。」

他對學生很嚴,上課不太講解,但講詞彙的用法,卻很精彩。他講賽珍珠《荒涼的春天》時,物理系學生楊振寧問他:「有的過去分詞前用be,為什麼不表示被動?」這個問題說明楊振寧能注意異常現象,已經是打破「宇稱守恆定律」、獲得諾貝爾獎的先聲,但葉先生卻不屑回答,反問楊振寧:「Gone are the days為什麼用are?」楊以後有問題都不直接問他,而要我轉達了。

葉先生考試也很嚴,分數給得又緊:一小時考50個詞彙,5個句子,回答5個問題,還要寫篇英文短文。結果楊振寧考第一,纔得80分;我考第二,只得79分;而別的組卻有八九十分的。葉先生後來在南京做外交部長,我出國前去看他,他劈面一句話就是:「你要出洋鍍金去了。」叫我下不了臺,只得答道:「老師已經鍍成金身,學生只好去沙裡淘金了。」有人說葉先生太懶,看來不無道理,因為胡適要他和徐志摩、聞一多、梁實秋合譯《莎士比亞全集》,結果他一本也沒有翻譯,讓梁實秋一個人譯完了。

圖片-葉公超

錢鍾書先生教我的時候才28歲,剛從牛津回國。他在清華時上課不聽講,而考試總是第一的故事,在聯大流傳很廣,使我誤以為天才是不用功就可以出成果的。《大一英文》是陳福田先生編選的教材。錢先生1939年4月3日講的一課是《一對啄木鳥》,他用戲劇化、擬人化的方法,把這個平淡無奇的故事講得有聲有色,化科學為藝術,使散文有詩意,已經顯示了後來寫《圍城》的才華。

他講到大學教育的目的是「知人善任」,使我更瞭解西方的民主;但他認為民主的原則不能應用於文學批評,也就是說,不能根據讀者的多少來衡量文學作品的高低。他還講過一課《自由與紀律》,大意是說:人只有做好事的自由,如果做了壞事,就要受到紀律制裁。這使我對自由的瞭解,更深入了一步。6月12日考試的時候,他只要求我們一小時寫一篇英文作文,題目卻不容易:《世界的歷史是模式的競賽》。和葉先生比起來,他更重質,葉更重量;他更重深度,葉更重速度。

圖片錢鍾書

圖片錢鍾書致許淵沖的書信

1939年秋,我上外文系二年級,聽了吳宓先生的《歐洲文學史》。吳先生是古典主義的外表,卻包含著浪漫主義的內心。他上課非常認真,一絲不苟,連學生的座位都按學號排好。

記得坐前排的有外文系總分最高的才女張蘇生、演過曹禺 《原野》女主角的張定華、後來譯《紅與黑》的趙瑞蕻,趙的未婚妻楊靜廬(楊苡)也譯過《呼嘯山莊》,按學號應該坐後排,吳先生卻照顧她坐在趙旁邊,這也可以看出他的浪漫主義精神。中排坐我旁邊的是聯大校花高訓詮(世界聞名的建築大師林同炎的未婚妻),還有英語說得最好、代表中國童子軍見過美國羅斯福總統的羅宗明。當時在美國《詩刊》上發表過英文詩的李廷揆,《九葉集》詩人杜運燮(他們兩人是小李杜)等卻坐在後排,真是「才子佳人」,濟濟一堂,井井有條。

圖片吳宓

吳先生上課時說:歐洲文學,古代的要算希臘最好,近代的要算法國最豐富;他最喜歡讀盧梭《懺悔錄》,認為盧梭牽著兩個少女的馬涉水過河那一段,是最幸福的生活,是最美麗的描寫。這引起了我對法國文學的興趣,後來去了巴黎大學,回國後又把雨果、司湯達、巴爾扎克、福樓拜、莫泊桑、普魯斯特、羅曼·羅蘭等法國作家的名著譯成中文。

吳先生還教過浪漫主義詩人和中英詩比較兩門課。他依照英國浪漫主義詩人拜倫的《哈羅德公子遊記》寫了一篇中文長詩;他讚賞雪萊的名言:愛情好像燈光,同時照兩個人,光輝並不會減弱;他說濟慈一行詩里有聲有色,有香有味,感染力強。他並要我們多背英詩,這使我後來具備了詩詞英譯的才能,並在北京大學開中英詩比較課;不過,吳先生是用漢語講唐詩宋詞,我是把詩詞譯成英文了。

二

1943年中文系的汪曾祺在他的《選集》中說:「聯大的許多教授都應該有人好好地寫一寫。」他自己就寫了沈從文先生和金岳霖先生,同學中他寫了王浩、朱德熙等人。清華代有才人出,各領風騷三五年。如果我們不記下同代人的雪泥鴻爪,後人就難免要霧中看花了。

清華國學研究院有梁啟超、王國維、陳寅恪、趙元任四位。梁、王都在20世紀20年代去世,趙元任自1938年起,長期在美國任語言學會會長,所以我只見過陳寅恪一人。他來清華是梁啟超推薦的,據說校長問梁:「陳是哪一國博士?」梁答:「他不是博士。」校長說:「既不是博士,又沒有著作,這就難了!」梁啟超忿然說:「我梁某也沒有博士學位,著作算是等身了,但總共還不如陳先生寥寥數百字有價值,因為他能解決外國著名學者所不能解決的難題。」校長一聽,才決定聘陳寅恪來清華任導師。他在清華住趙元任家,因為他「願意有個家,但不願成家」。趙同他開玩笑說:「你不能讓我太太老管兩個家啊?」他才成了家。

1939年10月27日,我在昆中北院一號教室旁聽過陳寅恪先生講《南北朝隋唐史研究》,我在日記中寫道:「陳先生講課時兩眼經常微閉,一隻手放在椅背上,另一隻手放在膝頭,不時發出笑聲。」陳先生談到做學問之道時說:研究生提問不可太幼稚,如「獅子額下鈴誰解得?」解鈴當然還是繫鈴人了。(笑聲)問題也不可以太大,如兩個和尚望著「孤帆遠影」,一個說帆在動,另一個說是心在動,心如不動,如何知道帆動?(笑聲)心動帆動之爭問題就太大了。問題要提得精,要注意承上啟下的關鍵,如研究隋唐史注意楊貴妃的問題。後來讀到陳先生的《聞道》詩:「玉顏自古關興廢,金鈿何曾足重輕?」我對他小中見大的看法,才加深了一點體會。

圖片陳寅恪

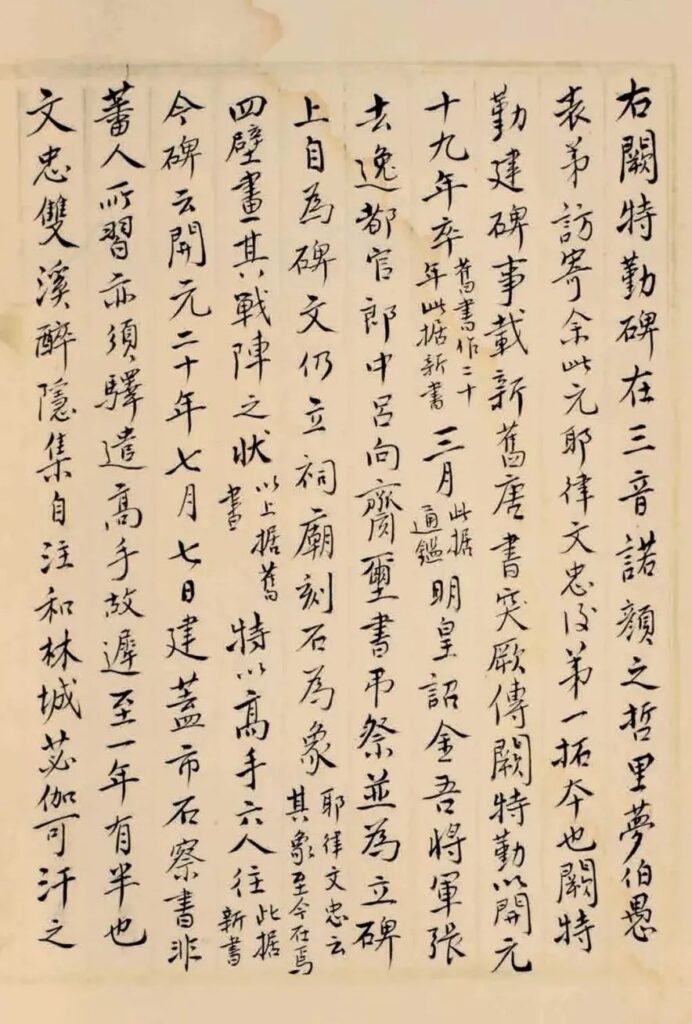

圖片陳寅恪手稿

西南聯大翻譯最出名的是潘家洵教授。他在講大一英文時用的是翻譯法,最受學生歡迎,不但教室內座無虛席,門口、窗口都擠滿了旁聽生,下課鈴響了還依依不捨;但他在外文系沒開翻譯課,而是講語音學。

翻譯和大四英文合開,開課的先後有葉公超、吳宓、袁家驊三位先生。吳先生講大四英文時要大家先背一篇名著,如哈茲利特的《論哈姆雷特》,再模仿寫一篇評論。有人認為這個方法太笨,我卻覺得「熟讀唐詩三百首」,自然水到渠成。吳先生講翻譯,舉外文系研究生的譯文為例,說最大的問題是只譯了詞(表層結構)而沒有譯意(深層結構),並且講了一個故事,說有一個外科醫生醫治箭傷,只把箭桿切斷,卻把箭頭留給內科醫生去取,外文翻譯決不能學這個外科醫生(這個笑話不一定是吳先生講的)。這點給我印象很深,一直沒有忘記。

圖片西南聯大校舍

1941年,美國志願空軍來華對日作戰,需要大批英文翻譯,外文系三四年級男學生全部應徵,參加翻譯工作一年,到1942年秋才回聯大。那時開大四英文和翻譯的是袁先生,他要我們寫中西文化比較的論文,我寫了一篇《儒教與基督教》,一篇《莊子與浪漫主義》,現在看來雖然膚淺,卻為我進行國際文化交流打下了基礎。在袁先生的翻譯班上,我譯了德萊頓的詩劇《一切為了愛情》(又名《江山殉情》),寫的是羅馬大將安東尼不愛江山愛美人的故事,直到1956年,才由袁夫人錢國英推薦,在上海新藝文出版社出版。回憶起來,不能不感激多年前教我的吳先生和袁先生夫婦。

外文系必修課還有第二外國語,同班同學大多數選法文,我因為讀過魯迅譯的果戈理,巴金譯的屠格涅夫,郭沫若譯的托爾斯泰,都是俄國作家,就選了劉澤榮先生開的俄文。看見化學系的名教授曾昭掄等進步人士也來旁聽,我心中自以為得計。上課後才知道俄文的名詞、形容詞有三性、六格,動詞有二體、三時,比英文複雜多了,不免生了畏難情緒。外文系還有一個選俄文的東北同學,他已經學過幾年俄文,並且會說俄語,我們相差很遠。不料考試結果,他得98分,我卻得了100分,這一下就增加了我的自信心。哪知好景不長,劉先生到蘇聯擔任文化參贊去了,後繼無人,我又只好改選法文。

圖片劉澤榮

聯大開法文的有吳達元、聞家駟、林文錚、陳定民四位教授。吳先生多用英文講,聞先生多用法文講,林、陳二位多用中文講。我選了吳先生的課,班上「才子佳人」很多:「才子」如今天國際著名的數理邏輯學家王浩,後來得了宋美齡翻譯獎的巫寧坤;「佳人」如全校總分最高的林同珠,身材最高、亭亭玉立,演英文劇得到滿場掌聲的梅祖彬(梅貽琦常委的大女公子),巴金的未婚妻、女作家陳蘊珍(後名蕭珊),後來出版了毛澤東、周恩來詩詞英譯本的林同端。我比他們高了一班,成績不能落後,於是鼓足幹勁,力爭上游,果然首戰告捷,考了99分。扣了一分,那是課文中還沒講到的不規則動詞,不能算我的錯;但是那個動詞王浩卻寫對了,可見他的自學能力之強。這也說明綜合大學的優勢,文理學院學生同班上課,可以取長補短,共同進步。

回想聯大五年,見到的人物真不少。我聽過馮至先生的德文,但因為德文的子音太多,比法文的母音還多,所以沒學下去。我旁聽過吳有訓先生的物理,見過他用不倒翁說明重力的問題。我約陳省身、許寶騄二位先生打過橋牌,因為錯把「三無將」改打「四紅心」,失去了戰勝兩位數學大師的機會。我做生物實驗時照書畫圖,受到助教吳征鎰的批評,助教後來成了中國植物研究所所長。甚至體育老師也是清華名人黃中孚(1933級),他說過一句名言:I cannot educate you unless you educate yourself. (你不教育自己,我就無法教育你)並要我們每天做體操,保證百病不生。我堅持了五十多年,果然得益匪淺。

圖片昔日西南聯大課堂

聯大不但校內名師雲集,校外文化名人來演講的也不算少。1939年1月2日,茅盾就在朱自清的陪同下,講過「一個問題的面面觀」,結論是看問題的角度越多,就越接近真理。老舍曾來做過兩次談寫作的報告。巴金則同文學青年舉行了座談會,沈從文和蕭乾也喜歡座談。曹禺1939年7月28日來談寫戲劇的經驗,他說劇中人物不能太典型化,太好太壞都不容易引起共鳴;他並且在8月26日,和聯大師生同臺演出他和宋之的合編的抗日戲劇《黑字二十八》。就是在這種濃厚的文化氛圍中,培育了一代風華正茂的聯大青年。

北大名師林語堂到美國去了,他寫的《生活的藝術》選入了聯大的英文讀本;他本人也回聯大做過一次講演。記得他說過:我們聽見羅素恭維中國的文化,人人面有喜色;但要知道:倘使羅素生在中國,他會是攻擊東方文化最大膽、最澈底的人。羅素認為中國文化有三點優於西方文化:一是象形文字高于拼音文字,二是儒家人本主義優於宗教的神學,三是「學而優則仕」高于貴族世襲制,所以中國文化維持了幾千年。但儒家倫理壓制個性發展,象形文字限制國際交往,不容易匯入世界文化的主流,對人類文明的客觀價值有限,所以應該把中國文化提昇到世界文明的高度,才能成為世界文化的有機成分。

圖片林語堂

三

朱自清是聯大中國文學系主任。1931年我在小學六年級時讀過朱自清的《背影》,但我喜歡的不是這篇描寫父子真情、樸實無華的課文,而是更能打動幼小心靈的那一篇:「桃花謝了,有再開的時候;燕子去了,有再來的時候;消逝了的日子,卻一去不復返了。」

1938年來聯大後,居然在大一國文課堂上,親耳聽到朱先生講《古詩十九首》,這真是樂何如之!記得他講《行行重行行》一首時說:「胡馬依北風,越鳥巢南枝」兩句,是說物尚有情,何況於人?是哀念遊子漂泊天涯,也是希望他不忘故鄉。用比喻替代抒敘,詩人要的是暗示的力量;這裡似乎是斷了,實際是連著。又說「衣帶日已緩」與「思君令人老」是一樣的用意,是就結果顯示原因,也是暗示的手法;「帶緩」是結果,「人瘦」是原因。這樣迴環往復,是歌謠的生命;有些歌謠沒有韻,專靠這種反復來表現那強度的情感。最後「棄捐勿複道,努力加餐飯」兩句,解釋者多半誤以為說的是詩中主人自己,其實是思婦含恨的話:「反正我是被拋棄,不必再提吧;你只保重自己好了!」朱先生說得非常精彩。後來我把這首詩譯成英文,把「依北風」解釋為「不忘北國風光」,就是根據朱先生的講解。

圖片朱自清

其實,這一年度的大一國文真是空前絕後的精彩。中國文學系的教授,每人授課兩個星期。我這一組上課的時間是每星期二、四、六上午11時到12時,地點在昆華農校三樓大教室。清華、北大、南開的名教授,八仙過海,各顯神通。如聞一多講《詩經》,陳夢家講《論語》,許駿齋講《左傳》,劉文典講《文選》,唐蘭講《史通》,羅庸講《唐詩》,浦江清講《宋詞》,魏建功講《狂人日記》等等。真是老師各展所長,學生大飽耳福。

2月28日,陳夢家先生講《論語·言志篇》,講到:「莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴于沂,風乎舞雩,詠而歸。」他揮動雙臂,長袍寬袖,有飄飄欲仙之概,使我們知道了孔子還有熱愛自由生活的一面。有一中文系同學開玩笑地問我:「孔門弟子七十二賢人,有幾個結了婚?」我不知道,他就自己回答說:「冠者五六人,五六得三十,三十個賢人結了婚;童子六七人,六七四十二,四十二個沒結婚;三十加四十二,正好七十二個賢人,《論語》都說過了。」「五六」二字一般指「五或六」,有時也可指「五乘六」,從科學觀點看,這太含糊;從藝術觀點看,這卻成了諧趣。

圖片陳夢家

劉文典是一位才高學廣、恃才自傲的狷介狂人。《清華暑期週刊》1935年7月登了一篇《教授印象記》,說他「是一位憔悴可怕的人物。看啊!四角式的平頭罩上寸把長的黑髮,消瘦的臉孔安著一對沒有精神的眼睛,兩顴高聳,雙頰深入;長頭高舉兮,如望空之孤鶴;肌膚瘦黃兮,似僻谷之老衲……狀貌如此,聲音呢?天啊!不聽時猶可,一聽時真叫我連打幾個冷噤。既尖銳又無力,初如飢鼠兮,終類寒猿……他講《圓圓曲》,如數家珍……」

他講曹丕《典論·論文》,一邊講一邊抽菸,一支接著一支,旁徵博引,一小時只講了一句。文中講到:「文人相輕,自古而然。」「文人善於自見,而文非一體,鮮能備善,是以各以所長相輕所短。」「常人貴遠賤近,向聲背實。」他講得頭頭是道。其實他輕視作家,公開在課堂上說:「陳寅恪才是真正的教授,他該拿400塊錢,我該拿40塊錢,沈從文只該拿4塊錢。」有一次跑空襲警報,他看到沈從文也在跑,便轉身說:「我跑是為了保存國粹,學生跑是為了保留下一代希望,可是該死的,你幹嗎跑啊?」他不但輕視文人,當他做安徽大學校長的時候,甚至頂撞蔣介石說:「你是總司令,就應該帶好你的兵;我是大學校長,學校的事由我來管。」結果蔣介石關了他好幾天,魯迅《二心集》中都有記載。

圖片劉文典

羅庸講杜詩。如果說梁任公講杜詩側重宏觀的綜合,那麼羅先生卻側重微觀的分析。如《登高》前半首:「風急天高猿嘯哀,渚清沙白鳥飛回。無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來。」羅先生說這首詩被前人譽為「古今七律第一」,因為通篇對仗,而首聯又是當句對:「風急」對「天高」,「渚清」對「沙白」;一、三句相接,都是寫所聞;二、四句相接,都是寫所見;在意義上也是互相緊密聯繫:因「風急」而聞落葉蕭蕭,因「渚清」而見長江滾滾;全詩融情于景,非常感人。學生聽得神往。有一個歷史系的同學,用 「無邊落木蕭蕭下」要我猜一個字謎;我猜不出,他就解釋說:「南北朝宋齊梁陳四代,齊和梁的帝王都姓蕭,所以『蕭蕭下』就是『陳』字;『陳』字『無邊』成了『東』字,『東』字繁體(東)『落木』,除掉『木』字,就只剩下一個『日』字了。」由此可見當年聯大學生的閒情逸趣。

在昆明.jpg)

圖片:1945年, 朱自清、羅庸、羅常培、聞一多、王力(從左至右)在昆明

浦江清講李清照的《金石錄後序》,講到她前半生的幸福和後半生的坎坷:「只恐雙溪舴蜢舟,載不動許多愁。」他就聯繫《西廂記·送別》說:「遍人間煩惱填胸臆,量這些大小車兒如何載得起!」就是繼承和發展了宋詞。為了繼承和發揚祖國的文化,五十年後,我把詩經、唐詩、宋詞、元曲等譯成了英、法文,回憶起來,不能不感激朱、聞、羅、浦諸位先生;但現在卻是英魂「遠影碧空盡」,只見長江天際流了。